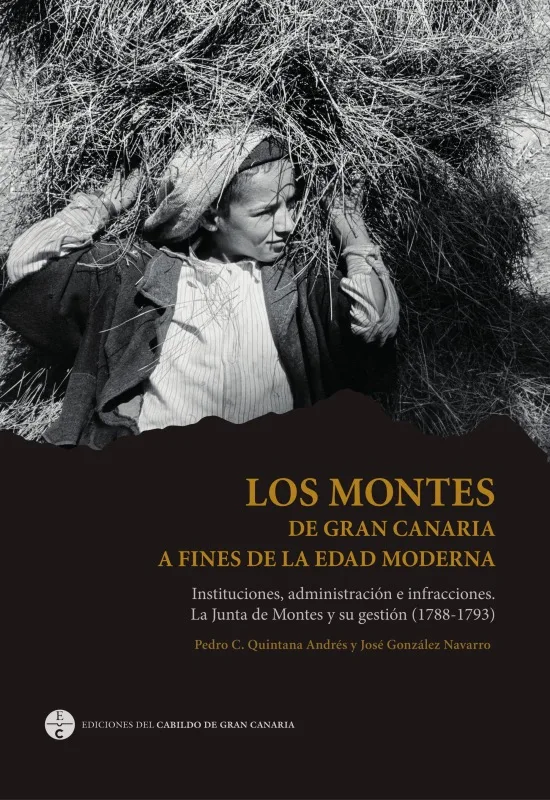

El Departamento de Ediciones de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario presenta el día 19 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Biblioteca Insular, el libro del investigador e historiador Pedro Quintana Andrés y del antropólogo y especialista en patrimonio etnográfico, José González Navarro, ‘Los montes de Gran Canaria a fines de la edad moderna’.

El título de Andrés y Navarro aborda el marco social, jurídico, económico y laboral al que fueron sometidos los bosques de la isla en la Historia Moderna y en la última etapa de las actividades silvícolas, con una asimétrica relación en el acceso a los bienes forestales, tanto públicos como privados, que se mantuvo como motor de tensiones entre los poderes públicos, sectores dominantes y un amplio número de vecinos que hicieron del monte su medio de vida y su despensa colectiva.

Consumo de bienes de origen forestal

Como señala Navarro “a lo largo de la historia, el espacio forestal fue un elemento imprescindible en sus vertientes económicas, agrarias, sociales y de prácticas culturales. Entre los siglos XIV y XIX, la sociedad demandó un alto consumo de bienes de origen forestal para su vida cotidiana y sus actividades económicas. La dependencia de estos recursos fue un factor relevante para entender las decisiones políticas, la evolución jurídica o los valores otorgados a las masas boscosas”.

“En Canarias, la peculiaridad en la gestión, los intereses locales, el marco económico establecido o la cohesión intra e intersocial fueron variables que dieron lugar a diversas actuaciones sobre los montes”, subraya Andrés, cuyos trabajos de investigación están relacionados con la propiedad urbana y el análisis de los grupos humanos asentados en los núcleos de población.

“En el siglo XIX, el lento surgimiento de una concienciación y activismo frente a los procesos de deforestación y los abusos cometidos sobre áreas de montes lograron introducir cambios en la legislación, sumar a una parte de la sociedad en su defensa o aumentar la sensibilidad hacia el arbolado y sus beneficios”, agrega el historiador.

La Junta de Montes

El libro editado, que tiene por subtítulo ‘Instituciones, administración e infracciones. La Junta de Montes y su gestión (1788-1793)’, tiene casi 400 páginas que se dividen en cinco bloques: ‘Los precedentes sociojurídicos de la protección y uso de los montes’, ‘Montes y derecho castellano en la Modernidad’, ‘Los montes en Canarias: explotación, conservación y legislación’, ‘La evolución de los montes en Gran Canaria en la etapa contemporánea’ y ‘Montes y pinares de Gran canaria a fines del siglo XVIII’.

A lo largo de la historia, el espacio vegetal en cualquiera de sus manifestaciones —palmerales, pinares, hayedos— siguió siendo un elemento imprescindible para la humanidad en sus vertientes económicas, agrarias —como reserva de suelo, por ejemplo—, sociales —ritos— o de mero ocio, como sucede en muchos lugares donde predomina un mundo urbano conformado por consumidores compulsivos de estos relictos naturales, siguiendo los habituales impulsos conformadores de la incongruencia humana.

Como avanzan ambos autores del libro “en la fase histórica comprendida desde mediados del siglo XIV hasta las décadas centrales del ochocientos, la sociedad, pese a los avances comerciales o técnicos, se basó en la madera como el factor primordial en la rutina de su vida, destinándose su uso a la elaboración de aperos de labranza, menaje de cocina, muebles del hogar y armas de guerra o como alimento del fuego los hogares, además de ser básica, entre otras actividades, para el transporte marítimo o terrestre».

«El empleo de la madera y la dependencia de dicho material para sostener el funcionamiento del sistema productivo fueron factores relevantes para entender las decisiones políticas o jurídicas sobre los montes en cada una de las naciones existentes en esos momentos, además de permitir comprender los valores establecidos sobre las masas boscosas y cómo las legislaciones específicas evolucionaron en el seno de la sociedad hasta la actualidad”.

Según Navarro “las decisiones tomadas por las autoridades o las comunidades, a lo largo de un espacio temporal tan largo como el estudiado, para no intervenir, sobreexplotar, conservar o ampliar los montes fueron, y son, los substratos de los paisajes naturales o manipulados existentes en el presente. Las citadas singularidades se observan en los procesos de deforestación o reforestación registrados en diversos periodos históricos, con alternancias motivadas desde una idea de primitivismo ecológico, hasta el deseo de una explotación forestal moderna”.

“El lento surgimiento de una concienciación y protesta sobre los abusos cometidos sobre las masas boscosas ha logrado cambios en la legislación, la implicación de una parte de la sociedad en su defensa o la sensibilidad de muchos hacia unos seres vivos que ayudan al planeta a ser un hogar mejor para todos”, explica Andrés.

“Pese a estos avances, en algunas de las ciudades de nuestra región los parques, arbolados o zonas ajardinadas se reducen, las calles se trazan sin tener en cuenta la presencia de posibles áreas verdes o se descepan con alevosía los árboles bajo la indiferencia ciudadana”, concluye lamentándose el historiador.

Publicar comentario